圆桌研讨 | “九十年代”的追忆与叩问——关于房伟小说《血色莫扎特》的讨论

“九十年代”的追忆与叩问

——关于房伟小说《血色莫扎特》的讨论

原刊于《西湖》2021年第8期

主持人:吕彦霖 李佳贤

研论对象:房伟《血色莫扎特》

讨论人员:杭州师范大学人文学院2020级现当代文学、文艺学研究生

房伟,中国作家协会会员,现为苏州大学文学院教授。曾于《文学评论》《中国现代文学研究丛刊》等发表文艺理论、文艺批评及诗歌、小说计 300 余万字。2020年12月,长篇小说《血色莫扎特》上榜“中国小说学会2020年度长篇小说排行榜”第五位。

1 “罪案小说”形制与创作主题探究

吕彦霖:我们这次讨论房伟的新作《血色莫扎特》。房伟老师是苏州大学的博士生导师,著名王小波研究专家,曾经出版过《革命星空下的“坏孩子”:王小波传》。之前在天津的一次见面中,房伟老师讲到自己在写作抗战故事的时候,深切地感觉到现实中的故事,要比作家的虚构要精彩得多。总体而言,房伟老师的创作始终有着深沉的历史意识和明确的现实关怀。而《血色莫扎特》是一个与当下紧密关联的故事,有着显豁的现实主义风格和鲜明的时代特色,不知大家读过这篇小说后有什么样的感觉?

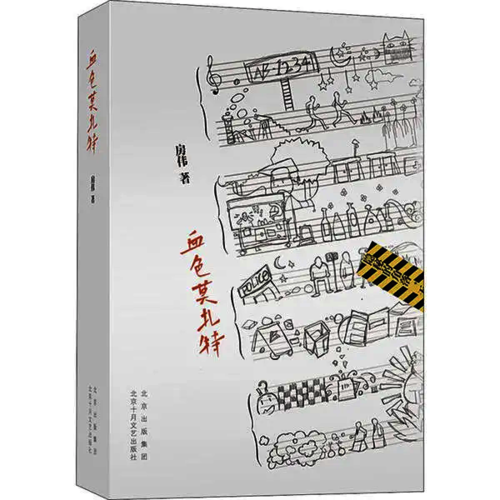

图 |《血色莫扎特》

姚佳怡:我觉得初读时叙事流畅,情节引人入胜,但文本的最后给人的感觉却是很沉重。

吕彦霖:对,它在顺畅的阅读体验之外,还是个挺沉重的作品。

姚佳怡:对,因为它表面上是一个悬疑的,就是说深层叙事的悬疑案件,但是它实际上应该是一个改革文学,讲改革的阵痛的。

许志益:我的一个阅读感受是,这部小说的主题会随着叙事的发展而变化。刚开始阅读的时候给我感觉是葛春风等青年在九十年代的起落沉浮,而到小说中段,这部小说变得很像改革小说,再到“红姑往事”一章时,我又看到了权力书写、女性书写的影子,最后,当夏雨和冯露,主题又变换为“赎罪”与“惩罚”。感觉随着作者的叙事推进,小说的主题正在不断发生变化。

吕彦霖:其他同学有没有什么看法? 徐源:这个小说给我的感觉就是虽然说他写了几位主角,从大学时代一直到他们中年以后的几十年的生活沉浮,他们这几十年虽然各自的生活,却都发生了翻天覆地的变化。但是从另一个角度来看,他们又都是没有走出各自的青春,在我看来,他们都是好像是用一生来为当年的青春做一个注释的这种感觉。 李佳贤:我有一点不同的看法。我觉得在这部小说中,几个人物都是大学同学和朋友,但是他们后面有不一样的选择,走上了不一样的人生道路。他在叙述上他采用了转换第一人称的这种多角度叙事,这跟它的主题有相配合的地方。因为在时代转折的时候,往往是那种价值观比较混乱的时候,他们又是有不同的人生选择。 吕彦霖:嗯,这是一个很好的解读角度。还有没有其他同学谈一谈看法? 冯颖颖:老师,我觉得他书写了理想主义者的溃败。小说中的韩苗苗、夏冰、葛春风等人都曾是拥有美好的理想的人,就像韩苗苗的舞蹈梦想,夏冰的感情梦想,葛春风曾经的文学的理想。但这个他们赖以生存的理想却也使他们走向毁灭,因为在九十年代的社会转型大潮当中,他们的理想主义已经显得不合时宜,他们的为坚守自己的理想主义付出极大的代价甚至是生命的代价。韩苗苗想要以自己微薄的力量扳倒陈中华这座大山,毫无意外地被害;葛春风在化工厂发生事故后,闯入化工厂爆炸现场救火,为工人谋权益,一度当保安,最后被化工厂职员抛弃,被迫下岗,在街头卖凉皮。但是多年后,葛春风还说过这些“明亮耀眼”的东西都是害人的,因为此时的葛春风已经认识到他们曾经理想主义害死了苗苗,而且作为省城名记的他,已经向生活妥协,甚至已经抛弃了曾经的理想主义。 吕彦霖:嗯,几位同学的发言也给我了一些启发。我想谈一下我自己的看法,我和佳怡有一些共同点,我觉得小说身上难得兼备的一种品格就是他是严肃文学,但是他看起来很爽,他把严肃文学和“爽文”结合在一起,其实在叙事上是很有魅力的。其实最近好像出现了不少就是身兼严肃文学和“爽文”的这种文本,像是我们上次讨论的《文城》也是这种例子。这种小说其实我们也可以叫它悬疑叙事,但是本质上来说它一般被称为“罪案小说”,所以大家之前探讨过的双雪涛的《平原上的摩西》其实也是调查一个杀人案。所以,我现在就想问大家一个问题,就是小说独特的这种“罪案小说”的形式,到底给这个小说带来了什么样的艺术特点? 叶荷娇:我觉得这部小说和邓一光《人,或所有的士兵》有很多的相似之处。首先,不同视角上的法庭呈堂证供的呈现,不同的人的内心独白,他们之间可能是相互矛盾的,因为这个人他心里所想的,与真实发生的,以及其他人记忆的都会产生矛盾和裂痕。其次,那个故事也会层层的展开,它主要就是围绕着韩苗苗的死亡,对从她的死亡之前到她的死亡之后的一系列故事,借此帮我们呈现出人性的多面,进而让我们看到人性的幽微。因为在这部小说里镜头时一种近乎血色的,以韩苗苗为例,我觉得她是一个最无助最无辜的牺牲品,她兼具灵魂和外形的双重审美性,但是到后面被玷污、被怀疑,因为当时并没有解释的机会,以至最后失去生命,表现出对于女性悲惨命运的同情,颇具有某种女性主义文学的味道。这样的情节表现与小说的题目《血色莫扎特》相互呼应,所谓血色,就是美好的东西在现实面前融进入了血色;所谓莫扎特,就是呼应了本文里面对此提到的交响乐,并且莫扎特的死亡也与书中一些唯美主义者的悲剧命运相呼应。 吴晨:我也认同荷娇所说的,“罪案小说描写的是美的失落”这一观点。而这在《血色莫扎特》中就主要呈现为浪漫色彩与灰暗现实色调的调和。这一点从小说的标题中便可看出。“血色莫扎特”中“莫扎特”可看作是音乐的代名词,而且是优雅的钢琴曲,梦幻且浪漫。大学时代的“钢琴王子”夏冰与“高贵的天鹅”韩苗苗,以及此时被看做是才子的葛春风,就存在于本这一乐曲之中,成为了是“美”的一种象征。但同时这一名词也能使人联想到“莫扎特”这一伟大音乐家人生遭遇,如小说最后所注“莫扎特之死,是音乐史上的谜团”,指出有研究者认为莫扎特死于谋杀,其死亡与婚外情和音乐都脱不开关系。这显然为小说的情绪特征定下了悲剧的基调。这二者并置就不难发现,房伟对于80年代浪漫主义进入九十年代功利化环境后,一系列社会变迁的深刻反思。 朱婷:我觉得之所以采用“罪案小说”的模式,实际上隐含着非常浓厚的时代印记。当作家想要表现九十年代广阔社会背景时,会发现事件太过驳杂,无法用三言两语去概述这种全面的激荡,因此需要一个合理的剖析切入点,这时候罪案就是最完美的叙述选择。罪案就如同戏剧中的高潮,是所有事件及人物矛盾冲突的集中点,作家通过罪案的侦查过程,可以更有条理地将事件的发生背景,以及涉案人物背后的社会关系梳理清楚。从八十年代中后期开始,文学内部的叙述方式发生了裂变和转型,小说的关注重心从宏大主题转移到平凡生活之上,表现由于社会变迁而导致的生存苦难和人性之恶,这些都是历经过九十年代的人的历史集体记忆。作为70后作家的房伟,正是借助《血色莫扎特》一书中将他青春的伤痛和时代的病症隐匿在“还乡”见闻和回忆中,借用一桩悬疑案件将那些真实发生过的历史映射出来,并引发我们思考案件背后的历史与现实关系。 2 “九十年代”图景的文本还原 吕彦霖:我觉得吴晨同学提到一个很重要的问题,其实就是九十年代的问题,这个可能是这条小说除了“罪案小说”,它的另一条线就是九十年代的问题。相对于八十年代的被追忆、被反复提及,九十年代并没有受到太多的关注。大家是怎么看待这部小说中的九十年代的因素和质素的,还有它怎么影响小说的人物的命运,或者说他的小说人物和整个九十年代的话语语境有什么关系?在这里还要插上一句,就是房伟老师自己在《天涯》杂志上曾经发表过一个随笔,他说自己写的小说是对他青春的一个哀悼,所以《血色莫扎特》其实有非常深的九十年代的痕迹。那么在这里就想要请大家谈谈,自己是怎么看待小说是怎么反应九十年代,以及大家如何看待九十年代在小说中的呈现的? 图 |房伟 王海月:我觉得它主要是从两个方面书写的,一个是主题上,它反应了普通人在大时代下转型下的命运,以悬疑笔法的书写去回应与作家同时代人的“阵痛”经历。金融风暴、国企下岗的大潮,让许多人跌落在潮水之中,发生了命运的反转,对于普通人来说近乎是苦难般的经历,因而“血色”一点也不为过,那是坚硬而实苦的现实。而“莫扎特”则象征着一代人怀揣的理想。书中里面的人物吕鹏和薛畅,我觉得他们两个就是那种世俗意义上的成功者,因为他们在转型的时候就是比较能够做出基于现实的选择,或者是一种功利和投机主义;而对于夏冰、韩苗苗和葛春风他们在艺术上虽然比较有高的造诣,但是在现实生活中,他们这样的浪漫主义和理想主义者却只能越发沉沦。另一方面,在叙事上,文本中采用了多声部的叙事方式,呼应了九十年代解体的社会环境。80年代的集体想象的解体,九十年代多元价值的生成,使个体思潮日益凸显。多声部的叙事方式表达了每个人内心隐秘深处的真实想法,解构了单一的宏观、冷静的讲述,呈现出大历史下个体小历史的面貌和声音。从而解构了那种比较单一的、一体化的那种叙事。 许志益:为了书写九十年代,小说其实刻画了很多人物群像,这些人物群像除了葛春风等主角之外,还有一个重要体现,就是“苗苗的客厅”中的小人物,有玩摇滚的“姜氏兄弟”、有青年教师、有业余画家、有浙江大学的高材生。我认为“苗苗的客厅”其实是一个空间意象,作者采取了一种象征化的手法,通过这个空间,给我们呈现了九十年代众生相的细微缩影。 冯颖颖:小说在书写社会转型时期的人物群像,这些人都是“苗苗的客厅”中常客,在九十年代这个人人都忙着赚钱的年代,这些坚持理想的青年面临的下岗的处境,但是即使外部的处境非常艰难,他们来到“苗苗的客厅”。但是不可避免,他们都是失败者,孟冬的机械厂面临破产,姜氏兄弟也没有出唱片,画家穆陶出家后被赶出寺庙,“前计算机教师”石小军下岗后卖猪。但是小说没有止步于他们的灰色人生,也给出了这些失败者的希望,因为十年后的他们虽然会偶尔回想起十年前理想主义的日子,但是他们仍然努力过好如今普通的日子,仍然怀着现实生活的希望。 吕彦霖:对,我也有这种感觉。其实苗苗的客厅这个是小说中相当特别的一个场域,也是房伟着重书写的一个点,聚会的时候有人把他们三个抱着痛哭、说谁也离不开谁的画面给画下来了,因而苗苗的客厅是他们当时透视九十年代的一个非常重要的场所。房伟老师说九十年代他感觉到现在对于他们的这段记忆,在文学上的反应他都不太满意,他说有些是过于甜蜜了,有些是过于先锋了。那么大家觉得房伟老师笔下的九十年代到底是个什么样子的年代? 徐源:我觉得房伟老师眼中的九十年代是一个理想主义和英雄主义都失落的年代。首先,比较悲壮的像葛春风的父亲,他就是有点象征意味的那种英雄式的那种壮烈的毁灭。其次就是韩苗苗他们这种比较极端的结局,苗苗的客厅里面其他那些小人物是那个时代的一种灰色的注脚。他们最后如果想要得到一点成就的话,就只能是向生活妥协,他们完全很多人都没有从事自己大学时候真正热爱的那些专业的工作,而是说可以说比较庸俗的向名和利妥协的那种。 吕彦霖:我对这一点也有一些想法。尤其是薛畅这种人物,他最后取得世俗意义上的成功,同时意味着对自己的彻底的背叛。因而九十年代的含义和复杂性就在于,它是一个80年代的理想退潮的一个时代,同时也是理想主义并未完全丧失的、处于半明半暗的中间状态的时代。整体上来说,好像所有人都要完全放弃自己的道路,他才能获得在转型的社会里的成功。九十年代还面临一个东西,即地域和文化主流的问题,九十年代的转向同时也就意味着南方取代北方成为主流。麓城其实就是北方的一个城市,它其中的很多国企,它的衰败其实也是这个时代的缩影。所以说我觉得某种程度上来说,这部小说通过葛春风、夏冰、韩苗苗,他其实是在为九十年代的生活图景造像,因此小说的诠释在写实的外表下又有很强的隐喻色彩。那么其他同学就这个问题怎么看? 叶荷娇:我刚才也想讲他是一个通过人的人物命运来不断推进这个时代发展的过程。他们有一个非常明显的不一样的地方,像葛春风的爸爸还有葛春风自己,它是在知识分子和有梦想的这种青年人的这种身上,并不是说底层的那些老百姓。同时我感觉到九十年代以后,随着市场经济的开发、权力的开始抬头,会催生出人的欲望,滋生出一些黑暗面,像是小说中的天鹅歌舞厅等。九十年代给人的感觉是很混乱的、是黑白共存的,但是这种混乱并没有说一直延续下去,最后那些警察们把歌舞厅给取缔了。所以九十年代的话,我觉得这个时代是处于一个从天真美好年代到有秩序的法治的社会的一个过渡。 吕彦霖:我觉得荷娇的观察很敏锐。我想提一点的是,苗苗的客厅本质上来说好像是对整个九十年代就是市场经济大潮也好,还是普遍的理想主义的沦落也好,它是一种抵抗。当然这种抵抗是失败了,不仅失败了还是失败的很惨烈。所以从这里我们又引出一个新的问题,大家结合自己可以比较了解的像郭敬明、韩寒这些作家,房伟这代70后的青春书写有什么特征吗?他们笔下是写了一批什么样的人,再直接点说他们底下的人物都是什么特征? 李佳贤:其实刚才各位同学谈到的我们也是相似的感受,他像里头韩苗苗、夏冰、葛春风,他们相对来说代表了一个比较坚持理想主义的,或者是相对来说不合时宜的这样一个角色。夏冰跟韩苗苗这两个人,他们曾经是金童玉女,一个是跳芭蕾,一个是弹钢琴,最终就是夏冰他没法弹钢琴,而且他去做清洁工,他曾经弹钢琴的时候,他还是去掏大粪,其实写的挺极端也挺残酷的,这在一定程度上呈现出人物的悲剧命运。除此之外,值得比较的两个人物命运,一个是薛畅,他现在是资深官员了,说明他懂事且成熟了;另一个是葛春风,他原先他是一个非常理想主义的,加上他父亲,因为他是工人后代,他父亲本身有那么壮烈的那样一个举动,对他必然会有影响。但是最后在面对具体利益的时候,工厂改制的时候,工人反而就是背叛了他;而薛畅还是更倾向于实现自己利益的最大化,为此他不惜的去背叛自己的朋友,出卖自己的朋友。究其原因,我认为葛春风是处在这种非常矛盾的这种状态当中,所以他才会抑郁,他有轻易抑郁症,失眠,他处在和自己的心理矛盾作斗争而又无法解脱的痛苦状态中。 吕彦霖:佳贤,我现在想跟你交流一下,你感受到没,夏斌和韩苗苗身上有很强的隐喻性?我读的时候我感觉到这两个是非常艺术化和浪漫化的,这似乎寄寓着房伟对90年代的一种态度。刚才荷娇的话提醒我,就是苗苗的客厅其实好像他们做最后做的一个抵抗,我觉得这两个人身上有很强的年代特征,最令人意外的是,苗苗的那个孩子其实是葛春风的,春风之后才是夏雨。你怎么看待这三个人的形象? 李佳贤:我感觉他们三个的关系完全就是听凭自己内心感受的,是很浪漫很自由的,我觉得是一个很自由的选择。他们在那样一个场合,抱团取暖,或者互相给予彼此力量,或者是避风港,借此确认一下自己这么选择的意义。好像是一个波涛汹涌的大海上一艘小船,他们这些理想主义者就在这艘船上,就是互相抱团取暖,最终不得不去面对残酷的、血色的现实。 吕彦霖:是的,我觉得最悲剧的是两个最理想主义的人,夏冰是饿死,韩苗苗是被捅死了。这其实让我想到大家都看过王安忆的《长恨歌》,王琦瑶他们就是在革命时代,享受着小人物的世俗烟火,也就是说,这两部小说中都渗透着一种大时代潮流之下个体的强烈无力感。 姚佳怡:对,因为他们当时的现实太混乱了,把原来的一些既定的秩序、非常坚固的东西给打乱了,所有人都没有办法招架。一部分人比如说像薛畅这样的人比较会钻营,所以他可能还稍微有一点出路,就付出很大的代价之后,他可能还会有一条生路可以走;但是像夏冰和韩苗苗这样非常干净和具有理想主义倾向的人,他们就会走投无路。所以其实房伟他写得非常直白,他最后结尾的时候,他说谁能给我们一个说法,谁还记得我们,谁能记起,我们承受的痛苦一切都回不去了,无法走出,所以其实是非常沉重的。 吕彦霖:实际上一般来说小说显得沉重,它就必然牵扯到一个问题就是道德,我觉得房伟这个小说体现出他的文学史素养,就是他没有诉诸道德批判,他没有批判任何一个人,他笔下的人物基本上都是无奈且无力的,这个就涉及到一个问题,即底层书写如何呈现的问题。洪治纲教授其实对底层书写的泛滥很有看法,他认为现实主义冲击波一开始好像很有感召力,但是后来渐渐的没有感召力了,原因就是底层书写陷入一种“苦难焦虑症”,只有卖惨才能感动人。但是大家觉得这个小说它和我们讲的所谓的改革小说也好,现实主义冲击波小说也好,有什么异同,或者说审美取向有什么变化?希望大家我们下面聊一聊这个问题。 3 “转型时代”的历史记忆与世相描摹 姚佳怡:我感觉房伟还是比较敢写的。当时的改革文学有一个问题,就在于真实性的缺失。它写阵痛,但是这种阵痛只是暂时的,最后都会落到政策很好,大家都有出路。包括当时九十年代很多人下岗,他下岗这个提法,给人一种你能重新上岗的一种暗示,但实际上不是这样,这其实是失业,但是他的说法叫下岗,但是房伟没有去美化一些东西,包括他讲红姑的娱乐城倒了之后,它的主要落脚点并没有放在说警察把娱乐城查了之后世界就光明了,而是还提到了说娱乐产业倒了之后,当地的经济怎么办?他写得非常现实。 吕彦霖:像佳怡说的一样,他们也没有特意卖惨,对吧?甚至于他敢于写一些比较敏感的东西,好像是小说你们读起来觉得有感觉的原因,有没有别的同学对小说的这种风格有看法? 冯颖颖:这部作品的风格上,我觉得对这部作品的音乐叙事很感兴趣。这种音乐叙事主要在两个大的方面中体现的。一、小说中多次出现的音乐元素,二小说内在的音乐性。 首先,小说当中的音乐元素包括小说的题目《血色莫扎特》,小说中“莫扎特”——“钢琴王子”夏冰,还有小说中重要音乐曲目。小说当中的莫扎特音乐是最能体现与小说情节的互文关系,小说提到了四部莫扎特创作的歌剧和五首莫扎特乐曲穿插在小说的叙述当中。这四部歌剧是莫扎特的《费加罗的婚礼》《牧人王》《魔笛》和《唐璜》。小说当中,葛春风在冯露家的钢琴看见翻到《你们可知道什么是爱情》这一页的曲谱本,这正是《费加罗的婚礼》的中一首重要咏叹调,凯鲁比诺爱上伯爵夫人向她示爱后遭拒,当凯鲁比诺即将离开,临行前见到伯爵夫人最后一面时,他向伯爵夫人深情地演唱这首《你们可知道什么是爱情》。《魔笛》莫扎特生命中的最后一部歌剧,也在小说的最后出现,夏雨绑架了葛春风,把他带到当年“苗苗”的客厅,播放歌剧《魔笛》选段《在这神圣的殿堂》。这首咏叹调不仅渲染了庄严神圣的氛围,但是正是在这样氛围下,夏雨心中怀着对亲生父亲葛春风的仇恨,却像歌剧中帕米娜一样没有下杀手,帕米娜是因为还记得父亲将她托付给大祭司,并且在大祭司身边成长的经历让她相信大祭司是个好人,但是夏雨不一样,他曾从夏冰口中相信葛春风是个可以托付的人,但是葛春风辜负了夏冰的期待,考上研究生后离开麓城,对夏雨不管不问。小说中的剧情呈现出歌剧剧情相反的情境。还有《唐璜》和《牧人王》在小说当中的出现都与情节相辅相成。如小说中出现的《G小调第四十交响曲》,全曲使用了莫扎特罕见的小调,整首曲子有着一种压抑、忧郁的情感,但是又加上抒情风格使得全曲有一种忽然心境明朗了之感。这首曲子出现在夏雨所在的小超市,葛春风和薛畅听到的音乐,然后吕鹏出现,告诉他们夏冰回来了。其实这首曲子是夏雨的暗示,渲染了紧张的气氛,预示真相即将拨云见雾。 图 |莫扎特歌剧《魔笛》 冯颖颖:其次,这部小说内在存在着音乐性,就像九十年代的理想主义主题与音乐的关系,还有小说结构与音乐结构的对应关系。《血色莫扎特》不仅是情节上的音乐性,这部这篇作品的整体就像一部声势浩大的奏鸣曲,也就可以用莫扎特常用的奏鸣曲式的结构分析《血色莫扎特》的结构,奏鸣曲式一般包括三部分,呈式部、展开部、再现部,还有序曲和尾声。小说第一章以葛春风还乡,带着过去与麓城的种种回忆为序曲的。进入小说第二章,进入呈式部, 主调的第一主题是当年的韩苗苗凶杀案以及找到失踪杀人凶手夏冰,而第二主题是葛春风过去的经历以及九十年代的回忆。从第四章开始,进入展开部,发生转调,两个主题发生转换,第一主题变成第二主题,第二主题变成第一主题,九十年代的回忆成为第一主题,九十年代工业城市麓城的发生转型,九十年代“下岗潮”的历史背景,还有九十年代青年进入抉择的十字路口,呈现出混杂的九十年达特征。而寻找杀人凶手夏冰凶手成为第一主题之下的第二主题。呈现出一种庞大、复杂,多声部的效果。到第十二章,小说的奏鸣曲进入了再现部,当苗苗的被害的真相被揭开,害死苗苗的红姑、陈中华都已被绳之以法,小说再现对夏冰行迹的追问。然后夏雨解开了谜团并且自杀。最后冯露给留给葛春风的信件以及葛春风知道前因后果后自杀构成整部小说的尾声。 吕彦霖:这个发现是很重要的,其实我是挺建议你再细细的思考总结起来,专门写作一篇文章的。这部小说的叙事行进其实和音乐的互文性是非常强的。其他同学还有几位同学都没有发言的呢? 高妮妮:我好像跟大家想的感觉不太一样。大家都觉得这部小说非常沉重,然而我觉得它其实在写人的时代中的瓦解和重组之后,其实我觉得他还是写出了人面对命运时的抗争与生命力的迸发。虽然苗苗和麋鹿,他们俩代表着高贵,但是他们俩却都跟野猫葛春风他刚开始是外号叫野猫,就是他一个是天鹅,一个是麋鹿,但他们却都跟野猫一直纠缠在一起。中学之后,他们琐碎贫困的生活,但是我觉得这也并没有磨灭他们身上的理想主义色彩,他们一直也都在努力的激发自己的生命力。这虽然是一种压力下的自我麻痹和自我放纵,但是我也觉得它是一次生命力的极力抗争的表现。尽管这是一种充斥着命运无力感的生命的畸形生长,但是我觉得这正是生命的那种韧性所在。 徐源:我有一些不一样的感觉。我觉得他就写的很真实,比如说他当时他通过葛春风这个人物,他的命运的一起一伏,然后他当时在市场作为一个就很底层的小摊贩,然后他能够体会到那些同为下岗工人的他们的那种为了谋生的艰难,包括他后来通过考研,就到了省城改变命运,所谓的然后他又能在这个层面上接触到很多上层社会的人。小说不仅写了地上,也写了地下的世界。它把很多社会在改革大背景之下的很多社会的不同层次不同面都能够非常完善,但是不让人觉得很庞杂很琐碎的展现出来,我觉得这个是他叙事上面挺厉害的一点。 许志益:我觉得如果说这部小说是严格意义上的改革小说的话,那么这部小说在“红姑往事”一章最后葛春风写完新闻报道之后,基本上就可以宣告结束了。但是这部小说没有,在这一桩大案了结之后,小说后面还有两章,在最后两章里,它已经脱离了改革小说的现实批判层面,并逐渐深入到人性深处的范畴领域。我认为用“赎罪”与“惩罚”可以切入最后两章的核心话语主题。小说留给我们读者的一个问题是:对于韩苗苗的死,当我们把责任统统归咎于冯国良、陈中华、红姑这一些有权有势、象征着“罪恶源头”的人之后,其他个体是不是也有罪过?需不需要承担?这部小说给出的答案是——有罪,而且是不可推卸的。薛畅的罪在于同流合污、出卖朋友,葛春风的罪过在于介入恋情,以及怯懦、逃避。 小说开头有一个细节,葛春风还乡,吕鹏这个人物刚登场时,穿警服的吕鹏对葛春风说的第一句话是“你!罪不可赦!”葛春风没认出这是吕鹏,他当时觉得“这威严的审判声,竟令我有了丝颤栗”,这个反应看似正常,这是对警察身份的本能畏惧。但我们还可以做更多的解读——按照弗洛伊德的理论,葛春风在潜意识的层面其实意识到自己是有罪的,他是心虚的,所以他才会感到颤栗。葛春风的返乡是带着罪孽意识的,这也决定了葛春风的返乡之旅是一个赎罪之旅。但是葛春风是“赎罪”而不是“忏悔”,因为“忏悔”更多强调的是主体的自觉性,葛春风他不是,他的赎罪是由两个小孩逼着他赎罪的,夏雨和冯露充当的是审判者的角色,这就逐渐生成了小说的另一个主题话语——“惩罚”,而且这个惩罚还比较特殊,它是子辈对父辈的惩罚。夏雨和冯露是当年那场悲剧事件所孕育出的产物,对夏雨来说,他从9岁就开始养大心里的一条蛇,这条象征着仇恨和毁灭的蛇,让他以自戕的方式,惩罚他的生父葛春风。我觉得这种子辈对父辈的惩罚有一种很强烈的隐喻色彩,它或许隐含了作者对九十年代历史的一种看法。 吕彦霖:许志益同学的发现很有意义。大家看韩苗苗有没有罪,其实韩苗苗也有罪。整体上来说好像每个人都有罪,所有人都有罪的,这种感觉我觉得是很重要的。还有一个问题,大家觉得小说中他呈现出一种重塑,一种集体记忆,描写一种集体生活,就是说共同记忆的欲望,大家看这小说中有没有找到这部分的东西? 高妮妮:我觉得这里面他写的薛畅、陈中华、红姐他们都是出身贫苦,而且都有一种对人对事的报复性心理。而且看房伟的一些小说,包括一些历史题材的小说,他对于女性的书写,大都会涉及到女性遭遇极端的侮辱,以及这种侮辱后的惨状。因此我认为他对红姑的塑造,也有这个想法,以此再凸显这样苦难和人性。 吕彦霖:也就是说小说中蕴含着一种情感的张力。还有没有其他同学? 童心:我注意到小说中动物意象的设置,我认为小说中繁杂的动物意象设置是为了凸显人内心善与恶、理性与本能、人性与兽性交错相生的复杂状态。野猫的桀骜乖戾、麋鹿的柔和温驯、天鹅的华美高贵、三种动物意象分别是葛春风、夏冰和韩苗苗的象征。葛、夏、韩三人之间的情感关系已经无法用人类道德予以定义,而是一种关乎动物间互相吸引的本能。三人对艺术与浪漫的沉溺与追求,摆脱世俗纷扰的自由与放纵,一切行为都遵循着一种情感本能,而少理性的约束。小说通过对这三个人及其情感关系的刻画,放大了人性中动物性的那一面。相比这三人所体现出的动物性,吕鹏和薛畅更像是现实意义中的“人”,他们对人生道路的抉择,是一种理性与情感的对峙与博弈。吕鹏选择以理性压抑内心对韩多余的情愫,走上了一条正义而正确的道路,而人性的复杂性在薛畅这个人物身上有比较集中的体现,他对葛春风的态度从善意的帮助到无奈的出卖,从人性利己的角度看似乎都合乎情理。在以明眼人的形象劝诫好友远离三人情感漩涡的同时,他自身也无法抵抗世俗利益的诱惑,最终被卷入更大的漩涡之中。“任何人,在任何情况下,都会追求利益的最大化。”小说通过不断转换第一人称视角,从心理层面切入每个人物的意识深处,人性中最阴鸷的一面在“罗生门”式的叙事结构中展露无遗。 吕彦霖:动物性的隐喻是一个比较独特的点。还有没有同学其他的思考?在这里不知道大家有没有注意到,小说有一种真实性,他为什么要制造这种真实性?这是下一个问题,就是他为什么要造成这种真相,因为有些小说他会故意跟你说,我讲的就是假的,你随便听一下,经常会出现这种。但他这个小说怎么这么热衷于真实性,我读的时候其实也有一种感觉,真实性很强。葛春风身上就有作者的影子一样的感觉,他为什么要塑造这种真实性? 姚佳怡:我觉得他就是想告诉我们,那些过去的事情,其实都跟我们有关这个意思。 吕彦霖:嗯,有道理。他的这种时间观念,小说中的时间线索,至少我觉得可能是我们说的,他一直从九十年代写到现在,他是不是在影射或者隐喻就是九十年代的这些东西到现在还没有结束?实际上来说他写了很多集体记忆的东西,但是这个集体记忆的东西在房伟的笔下又很个人化。这其中就包括他这用罪案这个形式,就是每个人的记忆,对于韩苗苗被杀,包括他们中间的这段纠葛都是不同的,然后这种不一样本质上来说又汇聚成一个我们讲的集体记忆的丰富性。每个人都有关于九十年代的记忆,每个人都有一套说辞,对于一个事件大家都有不同的印象,但这种不同的印象的汇聚其实才是现实本身。 稿件整理:王海月