圆桌讨论 | 从生命的根本处探入历史 ——胡学文长篇小说《有生》讨论

从生命的根本处探入历史

——胡学文长篇小说《有生》讨论

原刊于《西湖》2020年第8期

特别主持:杭州师范大学人文学院“文艺批评研究院”郭洪雷教授、吕彥霖博士

讨论人员:杭州师范大学人文学院中国现当代硕士研究生

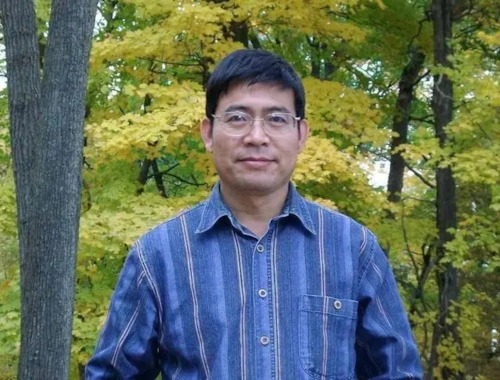

胡学文(1967-),毕业于河北师院中文系,中国作协会员,河北作协副主席。代表作品有《从正午开始的黄昏》、《命案高悬》、《婚姻穴位》《逆水而行》、《红月亮》等

1、生命感受与生命形态的多样书写

陈佳飞:在祖奶的叙事过程当中,作者不时插入“蚂蚁在窜”这句话,如此不断强调,我想可能与小说的主题有联系。“蚂蚁在窜”给读者的感觉是一种躁动不安、奇痒难耐的感觉,联系小说的主题,我不禁大胆猜测,小说所想要表达的似乎就是这样一种躁动的生命体验,我们从小说的文题入手,《有生》,联系祖奶本人的接生婆身份,我们很容易就知道小说所要探讨的是关于生命的问题,因为无论是出生还是死亡都是超验的,不可知的,而唯独处于中间的生命状态才是经验的,可知的。而小说当中各种人物的命运似乎也在证实有关生命躁动的主题。我们可以看到,小说中人物的阶级分层是非常有特点的,农民、村支书、镇长、饭店小老板、大商人等等,他们都是处于一种躁动当中,例如毛根由于爱欲的觉醒而对宋慧产生的单相思,如花对钱玉难以祓除思念,乔石头压抑在身体当中难以平复的罪恶感等等,这些似乎都是生命当中躁动的表现,作者用质朴无华的笔触来表现生命的难于超脱的不自由的生命状态。颇有庄子《逍遥游》的意味,无论是人还是万物,都得遵循各种各样的尺度,躁动的生命想要突破这些尺度,也终究只能被这些尺度所束缚,这也就是作者期望达到的主题所指。

麻文卓:我倒觉得《有生》的主题是体现了一种命运的不确定性。《有生》中主要写了六个人物:祖奶、如花、毛根、罗包、北风和喜鹊。首先,我们看祖奶。文本中不止一次地提到过诸如“多年后,我也没有想到”之类的话,充满着偶然性。如果“我”和父亲当年没有偶然地钻进那个窝棚,我们就不会遇到李贵,也就不会遇到李富一家人;“我”一开始跟着父亲谋生活,后来却当了接生婆。而被“我”接生的人,大家的命运也都充满着偶然性不确定性。如花和钱玉的相识就是一次很偶然的机会,而钱玉的死亡也是如花所没有料到的,而更加令人惊讶的是,如花和钱宝的结合。其他几个人物也都是如此。虽说,无巧不成书,这个“巧”其实就是暗含了一种命运的不确定性,而整个“史”也正是架构在这种“不确定性”中。但作者在处理这种“不确定性”的时候,又常常会通过叙述者的一种预叙做层层铺垫,例如,钱玉要离开家去做矿工时,文中就写到“如花便放心了,甚至对钱玉所言的花屋有些向往。竟然是永别。”这种预叙的铺垫,我在读的过程中,又会有种宿命论的感觉,而偶然事件的产生,又是将人物的命运引向固定的轨道。对于命运的看法——确定性抑或是不确定性,或许,也是作者想在“万物史”的构架中讨论的。

许星星:我的观点不大一样。个人觉得作者的着眼点并非生命的躁动或者命运的不确定性,而是致力于对多样生命的展现。躁动给人很急、一刻也无法停留之感。像张炜《九月寓言》中赶婴不停地奔跑、青年人的夜游、“肥”永无止尽的游走等等,这些我觉得是生命的躁动。我能在《九月寓言》里感受到他们对被给定的命运是不服的,因而他们跟随、游走、奔跑。每个人都以狂躁的、宣泄的“动”来拒绝既定的一切。但《有生》没有给我“动”感,更多的是每个人物在认清现实与自己后的“顺”。这“顺”不是对外部的妥协,宛如羔羊失去个人脾性,而是顺应个人内在的“性”发展。这其中就带有一种“顺天应命”的中国传统生命美学。作者几乎给每个人都安排了一个物,物有物性,不同的物相互建构了自然界,物的不同特性相互作用,使得自然界生生不息。人也有自己的脾性,物与物能够并行不悖,相互协调,那么人是否也应该向万物学习,“顺应”各自秉性,同时也尊重他人的脾性。因此,我在小说中捕捉到的“顺”感,或许是作者为每一个生命的真挚发声所产生的效果。他深切地希望每个人都能尊重生命的多样性——自己的以及他人的。作者三番两次借祖奶之口道出了这一个人诉求。如花十二岁时,羞涩腼腆。如花她娘脾气暴躁,带如花来见祖奶,告诉祖奶如花常常丢魂。祖奶对如花百般怜惜,对如花她娘说:人和苗一样,各有各的性,麦子就是麦子,你非要让她长成树,魂就容易丢。除了劝诫如花的家人要尊重如花的本性外,祖奶也对罗包的父母讲了相似的话。罗包懦弱胆小,行动慢半拍,父母怀疑他被下了咒,于是带他找祖奶。祖奶用羽毛随风飘、石头随力落,向罗包父母传达一个道理:石头朝下落,羽毛往天上飘,各有各的性,没必要拗着来。

作者赋予祖奶博大的心胸,其实也是对尊重生命多样性这一精神诉求的有力表露。

2、人与物

靖雪莹:前面星星已经提到,这部小说名为《有生》,但明显把“人”之生与“物”紧紧联系了起来。“物”对人来说到底意味着什么?仅仅是附庸;还是空虚灵魂的填补?这不用我多说,小说中的几个人就做了最好的解释。我注意到的是,往常每每有人带着困惑来向祖奶求助,祖奶常常是用“物性”来解“人性”。就是用自然的生命常识比附人生的选择难题。整部小说中,祖奶不能行动,只能思索,但却是所有人的精神支柱,这就好像是一个“神物”。宋庄的人对她此时的状态无能为力,但对她的能力依然深信不疑,这便提示了我:人对“物”的信仰是否会更虔诚?人与物的交流的确少了些感情回馈,但却自然地传递了一份安宁。生命之间的纯粹就此可以展现吧。

陈佳飞:就靖雪莹同学提出的“人和物对应”深化一下,据说小说《有生》原题名为《万物史》,而在小说中也充分显示了作者想要包含万物的野心,文学作品的任务只在“尽人情”,因而作者要以人为代表,通过以小见大的方式来展现万物的生与死。但在小说当中,作者也依然没有忘记小说文题“万物史”,他把“万物”也化作“蝴蝶”“乌鸦”“蜜蜂”“黄豆”“喜鹊”“蚂蚁”等等与小说所阐释的人物之间时刻发生着联系。这种联系不仅是人物本身的象征,有时候万物也本身在情节发展过程当中承担着相当的作用。例如,“乌鸦”是钱玉在如花心目当中的化身,为什么选择“乌鸦”是因为钱玉是在煤矿中发生事故死掉的,全身沾满黑煤,由于这种接近联想使得“乌鸦”成了钱玉的化身,因而在“乌鸦”身上寄托着如花对钱玉全部的爱恋,但是毛根因为对宋慧的单相思没有得到回应而出于发泄怒火的需要,射杀了如花的宝贝乌鸦,以致如花来向祖奶告状,才发生之后的故事,所以,“乌鸦”不仅仅是人物本人的象征,也是小说中重要的叙述逻辑连接点,推动着情节的发展。此外,“万物”也有暗示人物命运的作用。例如,“黄豆”所代表的不仅是罗包慢吞的性格和卖豆腐的职业,它也代表了一种多子的命运,然而多子所带来的并不是罗包的福气,而是不得不面对与麦香失败的婚姻。这种对婚姻的矛盾也随着罗包的又一个孩子的即将降世而不断受到激化,尽管作者并未交代罗包的命运,但是我们很能从中预测到罗包由于自身的慢吞懦弱的性格而难于挣脱命运泥沼的生活悲剧。

许星星:我也隐约感受到了“象征”。但与陈佳飞同学所谓的“人与物间的联系是人物本身的象征”不太一样。在《有生》里,每个人对应一物,花虫草木,各不相同。我想,一物是否象征了一个世界?每个人伴随一个物,说明每个人除了共有的现实世界之外,还保留着一个私人世界。这个世界隐藏了隐秘的内在,用来寄托情感、宣泄情绪以及倾诉烦恼。像蚂蚁是祖奶的阴影:母亲死时成群的蚂蚁;自己被强暴后被蚂蚁包围;父亲尸体上密密麻麻的蚂蚁。蚂蚁是祖奶心里的一个结,这个结里藏了祖奶对死亡与暴力的恐惧。蜜蜂于杨一凡,应该是他隐藏焦虑的一个世界。乌鸦是如花的寄托。如花相信钱玉死后变成了乌鸦:乌鸦在,钱玉便永远与自己相伴。“乌鸦由钱玉而变”,已然化成了如花心底的信念。正因她执于此念,此念便幻化成她独有的一个世界。这虚幻的世界弥补了如花在现实的不完满。此外豆腐于罗包,铡刀于林月莲的公公,羊于羊倌等等,都是人物在不完满的现实中寻找到的弥补物。

作者把人与物结合,让物象征一个世界,使得读者能够进入由物编织成的虚幻世界进行反向思维——由虚幻把握真实——从虚幻中体会现实世界中每个人的缺失所在与焦虑所在。

陈泉慧:我与三位同学的观点不同。我从《有生》中人与物的紧密联系里,窥见了人对生命的一种自然的理解,以及人与自然和谐相处的精神诉求。人和动植物间仿佛有着一种模糊而灵犀相通的交流。如花爱花成痴,甚至被戏称为“花仙”。她的丈夫钱玉虽然死去,如花却始终认为他只是化为乌鸦陪伴在她身旁而已,从此,她与乌鸦之间有着斩不断的联系。树上的喜鹊救了羊倌,将树枝和喜鹊联系到一起,树枝从此改名为喜鹊,甚至想变成一只真正的喜鹊,两个“喜鹊”之间同样有着生命的联系。大梅父女与锔活,罗包与豆腐,羊倌与羊,在人们与万物交流中,构成了一个隐形的联系。人们不光能创造出灵性的事物,还能与植物密语,与动物状如亲人。万物生生不息,大地接受死亡,包容万物之死,化死为生,滋养新的万物。在人与物的联系当中,万物对人也产生了一定的影响,人们渐渐形成了对生命的一种自然的理解,甚至隐含了追求一种人与自然和谐的生态伦理精神。人亦是自然界的一部分,而我们在自然里获得的启示能够使人类重新审视自然、社会与经济之间的关系,重新审视人类的生存和发展。

3、“历史”如何赋型?

马英姿:《有生》这部小说,在我看来,虽然它的名字里有“史”,但和历史并没有产生很大的关系。作者或有指涉历史的雄心,似乎很想把人物放在博大历史之中,因而有意提到了历史上的某些大事件。作者把承担“史”的重任放到了“祖奶”身上,试图通过祖奶这根线索串起百年中国史。但是在“祖奶”这条线之外,其他人物的生命活动并没有因为历史事件发生多大的改变,“祖奶”也并没有真正进入历史的经脉,并化作其新鲜的、流动的血液。人是生活在历史中的,写人或多或少都要牵涉到历史,尤其是在历史变动频繁的时间段。因而我认为《有生》对历史事件的提及不足以成为它是历史写作的证据,它对历史的触碰是一种有意的但并不成功的、同时也是别无选择的牵扯。作者缺少以人写史的笔力,人物始终潜藏在历史的地表之下,与历史脱节。但是,失之东榆,收之桑榆,在这一缓缓脱离历史的悬浮舞台上,得以上演了个体生命历经苦难、追逐欲望、两性对垒、生命无常的一幕幕戏剧。较少涉及历史书写,使小说少了历史积淀的厚重感与磅礴气势,但减缓历史的滞重后,也多了些人物欲望、激情、焦虑交杂的轻快与飞扬。

结合整部小说的表达效果来看,《有生》中“史”的气势来自于“祖奶”形象与各类人与物的繁多,这里的“史”更像是在隐喻各式各样生命的繁茂与广博,而不是历史的长度与深度。

郭文侠:我的观点可能跟马英姿不太一样,我始终觉得胡学文是有书写历史的野心与热情的,只是这热情是潜在的,是隐藏在琐琐碎碎的日常生活细节中的,因而其冲击力不够强烈,甚至让我们产生历史与个体断裂的感觉。事实上,历史意识是贯穿这本小说始终的,而且愈到后期愈强烈。就拿祖奶的子女后期密集性地死亡来说,祖奶一共孕育了九个子女,他们的死亡大部分与20世纪中国历史的走向有着千丝万缕的联系。比如李春随德王逃亡途中中弹而亡,李夏被伪蒙疆政府的高粱军射死,乔秋死于60年代大饥荒,乔冬在公社炸山石时出了意外,乔枝爱上了一个下乡的城里青年,最终因受情伤而自杀。历史的车轮无情地碾过这些卑微而粗陋的生命,留下一道道血痕,他们所有的苦难与不幸最终都由母亲乔大梅来接纳、收束与承受。乔大梅在一次次承受死亡打击的同时,也在一次次地用自己的双手将全新的生命引领到这个世界上。在生与死的无限循环中,历史拖拽着巨大的死亡阴影,内蕴着生命再生的能量踽踽前行。

马英姿:《有生》中的“祖奶”形象是小说塑造的最重要的人物形象。“祖奶”明显担当了作者试图梳理历史链条的人物,她以其长寿、勤劳、博爱、正义的形象特点担当了一个闪闪发光的“地母”角色。在小说中,女性被塑造为具有奉献精神,被众人膜拜的“地母”形象早已有之,女性以其忍辱负重、聪明机敏、坚韧执着的特质代表了世间的正义秩序,甚至具有了某种“神性”,成为民间力量的代言人。莫言《丰乳肥臀》中的上官鲁氏就是“地母”的代表人物。如果说上官鲁氏因其承载的厚重历史苦难而有“地母”的资格,那么“祖奶”这个人物——她身上的历史感似乎并不足以撑起为众人膜拜的“地母”角色——得以成为“地母”的倚靠是什么呢?在《有生》中,作者的回答是对生命的尊重与敬畏。“祖奶”接生婆的身份首先表明了这一点。就文本的书写效果来说,作者对她个人命运的偶然性书写并不出彩,以生命际遇来看,这个人物并不立体。我认为对生命的尊重敬畏才是“祖奶”这一人物形象的支撑点。同时呼应了另一条线——对向“祖奶”倾诉的众人的书写。这一条线也清楚地体现出作者对不同种类生命的书写冲动与贯穿于其间的尊重。这也透露出小说的焦点:“万物史”不重在历史,而重在多样的、广博的、焦灼的生命,与其背后的生命意识。

同时,这也引起我们的思考:“地母”这一意象是否代表了作家形而上信仰的匮乏,而安排这一包容万物的女性形象来填补此空白,以抚慰苦难、平息欲望、倾听众生?

郭文侠:一看到祖奶这个形象,我也跟马英姿一样,联想到了中国民间的地母之神,祖奶这个人物还算是比较完整地体现了中国民间大地的内在生命能量。她的大慈大爱的仁爱与包容一切的宽厚,正是“地母”所具有的典型特质。“大慈大爱”表现为她的爱心超越了一切利害之争,称得上真正的仁爱。小说中表现的很明显的一点就是,祖奶接生从不问出处,无论是富贵人家,还是贫苦农民,甚至是土匪、日本人,只要有需要,她就不计一切代价去接生。她的一生都持守了天地所赋予的正气与自然的母性,她所凭依的是民间原始的生活法则。“包容一切”暗喻的是祖奶作为地母之神的神性,蕴藉的是一种自我完善的力量。祖奶凭着生命的自身能力,将天下所有的痛苦、不幸与污垢化为营养与生命的再生力量,让生命立于不死的状态,使自身升华为充满神性的圣洁化身。在祖奶身上凝聚着母性与神性的双重力量,她默默地承受一切,却孕育和保护了鲜活的生命源头。在这个意义上,祖奶是历史得以赋型的承载者。

4、叙事语调与叙事结构

陈泉慧:祖奶以一个接生过万人的资深接生婆的身份出现。由于祖奶几近于“神”的传言,引来一众倾诉、祈愿的人,纷纷向她袒露自己的一切。虽然祖奶身体已无法动弹,却始终留有一丝清明的意识俯视众生,以这样一种“冷”眼看世界的姿态,收容一切隐秘之事,洞悉人们的内心世界。作家通过这样一个近似半神的特殊人物视角,以及配上祖奶成熟、沧桑、通透的叙事语调,展示了人与万物的契合和生命的复杂性,也看到了作者想要描绘“万物”的野心。但小说中的叙事语调偶尔会有和人物不甚相符的时候,比如在母亲生产之时,乔大梅作为一个年幼的孩童,对生产的画面过于冷静和专业的描述;还有作为一个没接受过教育的农村妇女,她的言语常常超越她的知识界限和认知范畴,经常带有一定的哲理性。尽管作为一个曾经跟着父亲四处闯荡的女孩来说,有一定的见识与阅历,但其对人性的分析过于透彻,似乎不是一个农村妇女该有的见解,和人物有些偏离的语调导致作家在塑造人物形象时稍显出一丝用力过度的痕迹。

康银兰:关于陈泉慧同学说的作者在塑造祖奶这一形象时稍显用力过度,我认为也许是作者有意为之。祖奶作为小说里居主导地位的叙述人,注意:对她的称呼是“祖奶”,这很容易与“祖母”产生语义混同。有必要对“祖奶”进行进一步辨明,这关系到对后续所谓祖奶的语调的理解甚至整个作品理解。“祖母”是一个在狭义范围内,或者之限于直系的亲属间使用的称呼,如果我们潜意识地带入我们已有的对一个祖母原型的已知条件去审视这里的“祖奶”,我们很容易觉得这个人物所操持的叙述语调是值得怀疑和推翻的。因为此时我们内心的期待是一个传统的祖母的出场,在这样的期待下,语言与人物的分离十分明显,因为从她的自白中,不能使人捕捉到更多能够对这个叙事主人公进行定位和评价的情况,没有识别度。还一再冲击她的形象的是她那清晰的记忆,作为一个垂垂老矣的人,她忆及父亲单县的牌坊的时候,思维清晰,完全不是我们期待中的一个年迈的“祖母”。所有以上这些不适最初的源头可能是我们的由于我们把“祖奶”意会为“祖母”所致,从而让一个“刻板印象”主导着我们产生以上不适的感受。一旦重新认定“祖奶”一词后,便会走向另外一种维度。被称作祖奶的“我”与其他人物无任何亲缘关系,围绕祖奶的是一个更复杂更大的社会成员构成,祖奶是这个世界里的中心,她是有些抽象的人物设定,承担一定功能,是小说里的世界的支撑,是某种神秘力量的具象化。这样一来,她那种洞悉一切的让人辨别不出她的性别、年龄的语调便不是一种缺陷,而是看作作者的有意为之,由此,“祖奶”的语调中渗透的是一种不可置否的硬度,一种坚如磐石的东西,她的语调不对她的形象负责,小说的意义存在于“祖奶”的语调之内。

麻文卓:我不知道大家有没有发现,《有生》其实一共说了三个故事,第一个故事是文本现实中所发生的,第二个是祖奶回忆自己的故事,第三个是祖奶回忆其他人的故事。而不论祖奶在回忆自己的故事还是别人的故事,她都是以一个梦呓者的身份在叙述。祖奶一直躺在那里,在外人看来就像是睡着了一样,每当现实又发生了什么事时,她的思绪又能飘得很远很远,不停地回忆起其他人或是自己的故事。但是,祖奶的叙述有一个很大的特点,就是她不能说话,不能发出声音让别人知道。在文本中,多次提到祖奶得知了一件事情,很想说出来,但是却无力发声。最典型的就是,当乔石头告诉祖奶,自己要为祖奶修建一所祖奶宫的时候,祖奶非常震惊生气,恨不能跳起来把乔石头骂一顿,但是她依旧只能躺在床上。我觉得,这其实正是一种叙述者无法深入地介入历史的隐喻。因为是万物的史,对于“史”的态度,我觉得在祖奶的叙事方式中也可见一斑。只能回忆尊重,却无法更改。

靖雪莹:作者在机缘巧合之下,确定了“伞状”的结构方式。这让他写作时多了些兴致,也让我读来感到惊奇。全书二十章,以“祖奶”为始终,其中整齐地间隔穿插五个人物,以此构成一个回环。看似确实是一把滴水不漏的伞。但是,“形”不散,“神”散不散却值得推敲。祖奶的主心骨地位毋庸置疑,但我读得出她的美德、看得到她的传奇,却品不出她的性格。相比之下的其他五个人,性情各异,却都是“痴人”,各自陷入了自己的圈套,而祖奶模糊的全能性正可以揉抚他们的棱角。这样看来,缺陷反倒成全了作者的苦心。总的来说,作者有写“百年家族史”的意图,既然有了“家族意识”,便想把人“团”起来,“伞状结构”的选择给了他操作的可能。然而,仅仅撑起一把“伞”,到底是小气了些,从头到尾都弥漫着制造业的气息,一切都安排得规规整整,这使其看上去更像机械的产物。说到底,“伞”只是一个遮风避雨的工具,它有很大的作用,却没有自己的生长点,没有作者的不断提示,我便意识不到它的存在。小说下半部分的叙事节奏越来越快,让我不免猜想“制造者”是否已经精疲力尽。总之,从“伞状结构”被设想的那一刻开始,作者心中或许就有了大局,但正是带着这样的意识,到最后也没能给文本放一点自由。伞是好伞,但终有用不上的一天。

陈明珠:我也能够体会到作者想通过人物与祖奶之间的联系去分说个人的小历史,在后记里他也将其结构称之为“伞状结构”。如果说祖奶处在顶点位置,观察其他四个视角与祖奶的关系,除了都是祖奶接生的,有几人会向祖奶祷告或忏悔以自救,人物之间再无其他深入的联系。尤其是北风的那一章,更是非常突兀,像是一首乐曲中突然掺入了杂音。这就让整个故事的串联变得非常的生硬,彼此之间不能融入,就显得没那么和谐了。

张仁泽:雪莹和明珠同学都提到了结构问题,我也与两位同学有类似的看法。作者称其为“伞状结构”,但在我看来,作品确实具有祖奶这一“伞柄”,也具有罗包、如花、毛根等这些“伞骨”,却没有一个将这些伞骨很好地连接包裹起来的“伞面”,就像明珠同学说的那样,“人物之间再无其他深入的联系。”读完整部作品后,让人不禁怀疑,如果将其中一个故事单拎出来,进行更深入的思考和更精致的加工,会不会更好一点。但另一方面,星星同学提出的“生命的多样性”或许能解释作者选用这一结构的原因,人物数量的多能表现出生命的多样性。但总的来说,单从阅读体验上,每个人物、每段故事之间缺乏深刻的联系,会让人产生隔膜、阻塞的阅读感受。

5、对“蚂蚁在窜”的多重理解

陈明珠:有几个疑问一直伴随着我整个的阅读过程。比如,祖奶为什么被神化?为什么乔石头声称要将自己的后半生交给宋庄?为什么只有宋品一个人能看到祖奶身上有蚂蚁?刚才佳飞同学由“蚂蚁在窜”引出了“生命的躁动”,我同意他这一观点。我觉得,《有生》写了那么多人,宋品才是充当了那个人与人之间联系的中介,从而让人难以让人忽视。他是一个很“吃得开”的角色,面对祖奶,他不像宋慧、如花那样充满敬畏,甚至当着祖奶的面就会跟麦香勾搭在一起,但在妻子和情人孰轻孰重这个问题上,又清醒得很。同时,在联系村庄各色人等拆迁时的行为举止,都让我感觉到宋品这个人物,待人处事有着天然的拿捏感,生活的有滋有味,游刃有余。所以我想,是不是正是因为这一点,才能让他独具看得到蚂蚁在窜的“慧眼”。换句话说,面对生命的躁动,他不是遮遮掩掩的,选择了伸手搔抓生命之痒,反而能够得到身心合一的愉悦,至于其方式及合理性,那就另当别论了。总而言之,我的这些疑问主要还是因为关键情节的空缺而生发出来的,诸如“蜂王”到底是谁之类,而另起炉灶,穿插进一个新的故事,成了作家处理空缺的一种方式。虽然在阅读上略有阻塞感,但如果把这样的“空缺”嵌入现实生活的状态里,就造成了我对生活的一种理解,因为生活本身就非常悬疑,也存在着种种无法解释的空缺。

张仁泽:蚂蚁在身上窜来窜去,就像牙缝里卡了东西,就像鞋子里进了小石子,虽然微小,却让人焦虑、难受。祖奶就一直处在这种感受中。其实不只是祖奶,其他人物其实也都被这样的感觉所包围,如花对于钱玉的心结,毛根对于宋慧的进退维谷,杨一凡对于蜜蜂的胆战心惊,哪一个不像蚂蚁在身上爬来爬去呢?我想,蚂蚁在窜或许是串起整部作品的一根细若游丝的线,不同人物、不同故事之间的那一点微弱的联系,生命多样性之间的一点共性,或许在这里可以找到。再者,为什么只有宋品能看到祖奶身上的蚂蚁这一问题,我同意明珠同学的看法,祖奶和宋品看起来是两个极端不同的人,祖奶通透,宋品深谙世故,八面玲珑,是个不折不扣的“人精”。或许这种通透和世故有其共通性,因此,宋品才是能真正理解祖奶的那一个。

康银兰:对于“蚂蚁在窜”,我有不同的理解。这四个字的重复出现,恰到好处地掩盖了小说中偶尔出现的节奏缺陷。尽管小说的作者在进行叙事的时候会忘记隐藏自己作者的身份,与真正的叙事者争夺话语。例如小说中,我们会看到会加入许多评议性的语言:“虽有嘲弄,却是事实”,这种带有论文求真色彩的语言并不少见,它们破坏了小说的想象空间,这种也许是无心之笔无疑损害了小说的节奏。然而,更值得注意的是,作者却也成功地嵌入了某些东西,恰好盖过此处的缺陷:“蚂蚁在窜”在小说中定时定点地出没,显然不是作者的无心之笔。它一再地出现,也一再地被作者突出。这个细节的作用相当于作者在小说中投放的一个节奏开关,使阅读的人挥之不去 ,这一“重音”在小说中引起的余音也逐渐呈现出来,如此一来,小说的节奏便又开始明朗起来。