圆桌研讨丨私人记忆的文学叙述——关于杨苡口述自传《一百年,许多人,许多事》的讨论

私人记忆的文学叙述

——关于杨苡口述自传《一百年,许多人,许多事》的讨论

原刊于《西湖》2023年第12期

主 持:王海晗

讨论人:杭州师范大学文艺批评研究院教师及中国现当代文学专业研究生

整 理:钟依菲、吴娴

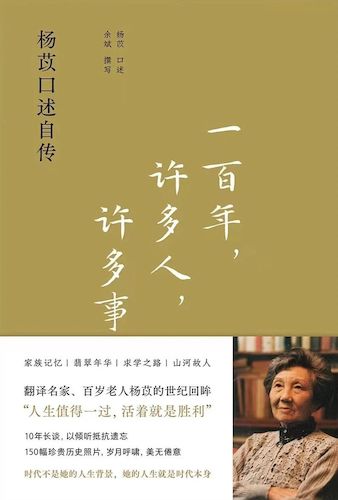

作者简介 杨苡

原名杨静如,1919年生于天津。著有《青青者忆》《雪泥集》等,译有《呼啸山庄》《天真与经验之歌》等。2019年获第七届南京文学艺术奖终身成就奖

王海晗:同学们好,我们今天讨论的是《一百年,许多人,许多事》,这部书是杨苡先生的口述自传,由南京大学的余斌教授历经十多年的光阴整理完成。杨苡是非常著名的翻译家,她首创了“呼啸山庄”的译名。杨先生高寿,出生于1919年,被称为“五四运动”的同龄人,一生穿越了好几个时代,经历了非常多的人和事。《一百年,许多人,许多事》首先是杨苡本人的自传,同时在讲述过程中也留存了形形色色其他人的印记,也是在为他们的命运作传。值得注意的是,杨先生并不是时代的弄潮儿,她是自觉地站在比较边缘的位置去审视社会,所以更多地是一个见证者,余斌教授觉得其口述具有珍贵的史料价值,因此不惧辛劳把这项工作完成。今天的讨论围绕《一百年,许多人,许多事》展开,希望大家都能畅所欲言。

一 日常生活语境中的私人叙述

王海晗:口述自传是一种比较独特的文体,它既不同于自传或者回忆录,也不同于口述回忆录或者口述历史。我抛出这些名词,并不是说要让大家执着于理论概念的辨析,而是我们首先需要明白口述自传有自身文体的规范性。作为一种实录文本,首要的信念就是忠实于过去,传主在口述过程中具有亲历性、见证性和在场性,将其言论呈现出来是偏重于保存资料的价值;但反过来说,讲述者又具有某种话语特权,因为读者都是远离事件现场的,没有办法去分辨其所言虚实,缺乏切身的经历也导致无法代入到传主记忆的语境当中。理论上,任何一个自述者都会选择从最合适的角度来描述自己,说什么或者不说什么,回避什么,怎样去说都是由讲述者自己决定的,这些都可以对口述过程形成调节控制。杨苡本人拥有非常丰富的人生经历和庞大的生活体量,因而在讲述上也不可能是面面俱到而必须是有所选择的,只有那些在她本人看来有意义的事实才能够被感知并叙述出来。

此次讨论的第一个阶段想请大家谈谈这本口述自传的内容倾向,也就是说杨苡通过口述想要表达什么样的观念,或者说哪些内容在她看来是值得被记录的?大家可以举一些文本当中令你印象深刻的片段来说明,同时也请思考一下杨苡的讲述有什么样的个性化特征。

袁荣新:我想先以“时间形式”为切点来发掘杨苡先生自身的记忆路径、情感逻辑以及她所希望的“理想读者”是什么样的人。细读作品,可以发现作家不是完全遵照外部的大历史来安排叙事的。相反,大部分的叙事是依照杨苡自身内在的生命历程来安排的。例如她对于父系与母系两代家族的追溯,对于其个人从天津中西中学到云南西南联大再到重庆国立中央大学的追忆,这也导致了她叙述的聚焦点并非对于某个学术概念抑或重大历史事实的分析,她的口述更多地是聚焦在对于往日师友“浮光掠影”的描述。于是,我们就可以读到有关大李先生、巴金、穆旦、萧乾等文人在大时代中的种种小事件,这些小事件帮助我们像电影一样还原了这些文人在具体时代语境中的“俗世形象”。

我们还可以找到许多的细节,就像谈沈从文先生,并没有讨论其学术或者创作,而是关注沈从文上课时从其衣服里掉出的棉絮,沈先生和杨振声在半夜里讨论国文课本及其对于学生的关注;杨苡谈她的丈夫赵瑞蕻,也并非谈其学术,更多地是对赵瑞蕻在西南联大“学生形象”的描绘,并没有回避当时他的天真、怯弱与幼稚。因此我认为,杨苡这部著作的理想读者更多地是关心历史掌故的普通人。除此之外,我们还可以发现杨苡先生的记忆里隐含着一种潜在的“寻父”意识,这可能源于她父亲早亡以及自身幼年被当作家族中一个不祥之人的经历。在杨先生的描述中,无论是巴金《家》带给她的“出走”觉悟,还是与大李先生的写信交流过程,都是可以体现这种“寻父”情结的。

王海晗:袁荣新的概括比较准确,举出了非常多的文本例证。我的一个突出感受就是,杨苡的口述自传中大部分的内容是丰饶的生活细节,一定程度上远离了战争、国家、民族等宏大的历史概念,关注的其实是那些恋爱友谊、吃喝玩乐、兴趣爱好等有温度的生命经验,甚至八卦。在整个口述过程中,杨苡并不着力于营造某种整体性的隐喻或者概念化的象征,而主要是回到生活本身,用丰富的生活细节来充实叙述。当然这种生活流的叙述并不意味着单纯地呈现事实和还原真相,它背后还有见证历史和传承历史的目的,关键在于杨苡看待历史的方式是比较独特的。或许在她眼中,历史并不是由短时段的政治事件所铭刻的,而是由长时段的日常生活所决定的,历史就是世俗主体的日常生活,这样一来其实就和布罗代尔所范导的法国年鉴学派的历史叙事有着共同的价值取向。杨苡非常擅长把一个对象放置在日常生活的语境当中来表达,这意味着她在看待身边的人时是一种平视的态度,即使对赫赫有名的人物也并不仰望,着眼的是他们的生活细节。总结起来,《一百年,许多人,许多事》中主要可以读出两点:一是日常生活的描述,二是平视名人的眼光。

刘杨:我觉得口述自传和作家自己写自传还是有区别的,它有另外一个作者在整合。我看了一下后记,作者并没有很系统的传记结构规划,而把更多的言说权给了杨苡,并在杨苡先生讲完以后再修饰删改。所以自传最后的整理者,有意识地希望突出传主日常生活丰饶的一面。按照作者的说法,杨苡先生在修订的时候把一些细节删掉了。由此可见,作者在访谈以及整理材料的时候,对日常生活高度关注,对其进行了加工,这自然有意识地凸显了传主的“日常性”,从而忽略了一些重大历史背景和事件。

另一方面,杨苡在讲述中还是有把大历史和小历史融在一起的。比如讲到西南联大的时候大致可以分为两段,一段是明媚的、开心的、自由的,另外一段是敌机轰炸以后的惨淡岁月。我们以往所说的历史宏大叙事,更侧重的是民族国家整体性的一面,但是自传实际上是从个人的视角抵达宏阔的历史现场,触摸到大历史的背景。杨苡和作者余斌,他们并不是完全按照时间顺序讲述的,全书基本的叙述立足点是个体。这本书在前半部分叙述诸多人物时,多次提到了新中国成立以后的某些年代和运动,文本用了一种很简单的方式交代他们的遭遇,和前面的日常生活细节描写不一样。但这种简短是有力量的,作者在有限的篇幅里,在一定的尺度下,还是把每个人讲得比较完整,让读者看到每一个生命具体可感、微观丰饶的生活细节。叙述者仔细打捞这些细微的生活浪花,并没有脱离大的历史语境,而是把大历史和小历史结合在一起,前台是小历史,而透过一个个生命的小历史,能够看到许多人、许多事背后一百年的大历史。

王海晗:刘老师讲得很好,小历史和大历史形成了台前幕后的关系。

王澜汐:我读这本书的最大感受就是生活细节的重新聚拢,整理者在这个过程中尽力做到了最大程度的隐退。文本中经常会提醒读者前面发生过的事件并不惜重复,例如照片中的注解有时就是之前叙述过的一段原话。通过对生活细节的不断强调,会拉近读者与口述者以及其所在时代之间的距离,这种微观的叙述使我感受到个体在社会中的渺小以及面对历史的无力感。

王海晗:好的,其他同学可以继续围绕我们的话题来讨论,这本口述自传中有哪些片段令你印象深刻?杨苡在自述的过程当中表现出何种个性化的形态?

吕彦霖:我想从技术上谈谈自传的一套观念和逻辑。当年唐德刚给李宗仁也做过口述自传。唐德刚谈到他写口述自传有两种办法,一种叫“披沙沥金”,另一种叫“有闻必录”。所谓的“披沙沥金”便是指在给人写自传的时候,会让讲述者尽量充分地陈述自己,然后进行提炼浓缩。但是唐德刚认为这种方式记录者的介入过多,在某种程度上有取代口述者的倾向。因此他相对更倾向于“有闻必录”,对于那些给讲述者生命历程带来关键性转折的历史事件,他希望将其中蕴含的纠结和犹豫呈现出来。我觉得余斌和杨苡的这本口述自传中,二者对于记录者和讲述者的地位是比较警惕的,他们在口述过程中一定程度上是紧收的,而不是利用过来人的身份获得讲述的优势地位。杨苡一直在反复检视自己的言论,余斌也是比较忠实地执行了“有闻必录”的观念,我觉得这点是我在阅读当中比较深刻的体会,这本书和很多侃侃而谈的自传还是不太一样的。

接下来谈我的第二个看法。刚刚王老师提到了法国年鉴学派,我想补充的是莫里斯·哈布瓦赫提出的集体记忆的观念。这种观念后来逐渐发展为见证诗学的一套理论,他们认为宏大叙事或者说比较完整的历史叙事,在一定程度上都把关键的事件转折作为核心关注点,然后将许多生动的个体细节都省略掉了,这体现在众多历史学著作的写作中。他们认为这种叙事方式一定程度上是博物馆化的,是非常僵硬、生硬干枯的。为了对抗宏大叙事或者说整体性的历史叙事,他们提出要创造集体记忆,写出私人化的一面。比如杨苡把她哥哥杨宪益的很多糗事细节都述说出来,这在一定程度上构成了对于主流叙事或者说对于一些相对官方叙事的挑战,用一个词来形容的话就是“祛魅”。

还有一点,我认为杨苡对自己的那段学生生涯有一个非常明显的呈现,塑造了以她本人为首的教会学校女毕业生的群像,包括西南联大的学生。她呈现的这些内容都是在郁达夫的《沉沦》、老舍的《四世同堂》等作品中执着书写的主题,即国民观念或者说民族国家公民身份的获得。这种观念的生成过程,被这部传记比较直观、生动地呈现出来,能够开拓我们的眼界。我认为这本书可以和我们的文学史和现代文学名典并读。我们通过阅读书中的生活背景来强化对文学的具体感知,这也就是当时温儒敏老师所提倡的文学生活的概念,两者之间是比较契合的。

王海晗:吕老师刚才讲到了“祛魅”,我觉得这个词总结得非常准确,对于一些大人物身上的光环效应,杨苡进行了祛魅。你还提到口述史可以和文学史进行对读比照,这一点也是有启发的。

张楚悦:我认为这本口述自传既是对杨苡的贵族生活的祛魅,也是对大历史的祛魅。比起传奇性的历史经历,这本口述自传的讲述重点在于没落大家族中普通人的遭际,读者从中看到了不同于大历史叙述的鲜活的个人生活,以及被大历史所遮蔽的个体情感。所以这部口述自传既是杨苡的自传,又在另一侧面为她的家人、朋友作传。也可以说,这本口述自传展现的是历史的一个切片。口述自传中对于西南联大的描写,让我想起了《1942:走向民间》,但与《1942:走向民间》全景式的描绘不同,口述自传以杨苡的亲历者视角展现当时的学习生活氛围。集体记忆与家国记忆都建立在鲜活的个体记忆的基础上,所以从某种程度来说,见证个体的命运就是在见证历史。这本口述自传可以看作杨苡的家族史、生命史、心灵史、情感史,而这种切身经历所拥有的在场感,为触摸历史提供了可能。这就涉及用什么抵抗遗忘的问题,我觉得不妨将之称为“集体的记忆体操”。当杨苡站在一百年这一极具人生意义的时间节点上回望过去的漫长风雨时,她选择了最细微、最日常、最生活化的人与事,用细碎的故事补缀着历史与人之间巨大的缝隙。这是她拾起自我记忆以抵抗遗忘的方式,作者意在以这样的写作姿态告诉读者,任凭时代风云呼啸,最珍贵的仍然是生活本身。

和吕老师一样,我也认为这本口述自传对于文学史写作具有借鉴意义。一方面,文学史可以通过文与人互见的方式进行呈现;另一方面,文学史不仅是文学的历史,也是文学生活的历史,而且还应该是作家的精神史,正如勃兰兑斯所说:“文学史,就其最深刻的意义来说,是一种心理学,研究人的灵魂,是灵魂的历史。”

王海晗:楚悦刚才讲到了口述史抵抗遗忘的功能,这是非常重要的,也正是我刚才讲到的口述史具有见证性的文化价值。它不只是要复述历史,更重要的是要叙写历史。

沈梦:我认为这部小说的整个叙事仍然是在一个大历史框架下完成的,这个框架构成了某种前理解,所有事情都是在“五四”高潮后的氛围下发生的。新旧社会急剧交替,杨苡在看到宏大历史演进的同时,又能关注到一些非常细琐、俗常、鲜活的东西。比如包小姐的故事、大公主曲折的婚恋史、张学良和赵四小姐等等。里面的很多生活细节都关乎情感伦理,我个人觉得这和讲述者的女性视角或许有一定关系:她在关注生活细节的时候,更愿意将目光投射到爱情、婚姻上去。书中的师生恋、婚外恋,还有大家族里无处不在的男尊女卑观念,母亲厌恶做“小”的情绪,这些细节其实没有那么多的历史色彩,反而是非常生活化、世俗化的。杨苡受到某些文学作品,尤其是新文学的影响是很深的。书里出现了很多次《家》,杨苡觉得自己的家庭和小说里描述的非常相似。还有关于抬棺人这个事情,也出现了两幕非常相似的场景——“鼻涕拖到地上”,这一情境可以说是非常吊诡的,这位百岁老人的记忆出现了大量的参差。人在回忆时并不是在进行无限的还原,而是在其他经历或者见闻的影响下生成新的经验,但这不是在“粉饰”或者“改动”历史,背后反而隐藏着更为丰富的历史性。

二 女性主体形象的呈现

王海晗:刚刚你讲到女性经验,这点其实已经涉及了我们第二个阶段要讨论的问题。杨苡在口述过程中总是表现得非常细腻,她能够关注到人的一些微妙的情感状态或心理状态。从理论上来说,任何记忆在再现现实的功能之外,还具有重构与创造的功能。我们认为自叙总是具备某种当下性,绝大部分的自述者都是立足于当下去重新结构历史并且阐述历史的,他们对过去的追溯受制于今日的生存处境和文化追求。一定程度上我认为口述自传的叙述机制也如同一些常见的回忆类文本,比如鲁迅的散文集《朝花夕拾》,它们都是在往事中发现并且建构出意义来解释现在,以古观今是其写作的内在动力。如此说来,为了回忆而回忆的事是没有的,回忆也是作者经由写作去寻求个体意义的实践方式之一,它能够起到自我塑造的作用,通过回顾过去的道路来展现个人发展的历史过程,从而确证当下的主体形象。那么具体到《一百年,许多人,许多事》中,杨苡对自身的定位与认识也是一个非常重要的点。接下来大家可以谈谈杨苡在口述自传当中想要凸显的自我形象是什么样的?

吕彦霖:我觉得杨苡在口述自传中的自我形象,和我相对比较熟悉的姚雪垠的《学习追求五十年》中的自我形象就很不一样。姚雪垠在《学习追求五十年》里经常强调的是主观能动性,是人在主体性的发挥下能够追求什么、改造什么、创造什么,遇到困难时就克服它,这是他的逻辑观。但是杨苡在她的口述自传中有非常强的被动性。其中有一个非常显明的例子,当时他们经常看电影,但是杨宪益说这部电影不好,于是他们就不去看了。她非常乐于强调的是我其实什么都不太懂,并且我也比较苦闷,这体现出了她身上幼稚和憨态可掬的一面。

我觉得她的这种书写方式的独特性就在于杨苡作为一个百岁老人,可能她真的参悟透了一些历史和个人之间的关系。她认为我们的个体在历史中的地位和意义并没有我们自己想象的那么高,很多时候我们是在历史的周期性震荡中,被某些潮流和趋势推动塑造而成。这种推动和塑造的作用反而是关键性的,而人自身的一些所谓的主动性是远远没法和其相比的,这是我在这部口述自传中看到的非常独特的一点。

王海晗:用余斌的话来说,杨苡在讲述过程中用的是一种防御性的姿态,并不是那么地积极主动。刚才一位同学提到过,杨苡在书中反复提及巴金,这是一个值得关注的点。巴金之所以成为杨苡的偶像,是因为他对于叛逆青年的命运演绎令人震撼,实际上巴金所书写的青年处境和杨苡也是比较接近的,后者明显受到新文化思想的影响,具有追求自由独立与精神解放的女性主体意识。

除此之外,我们看到杨苡在自传中反复提到很多课余爱好,包括话剧、观影、演戏、写信、作诗、读书、绘画等。看似只是在客观地铺陈自己的爱好,实际上也在一定程度上解释了她作为一位杰出的翻译家,其知识资源与艺术修养来自何处。杨苡在自述的过程中格外关注趣味性,通过一个个富有趣味的小事件去透视一代知识青年的成长历程,这个线索是比较清楚的。

吴娴:我也认为“好玩”奠定了全书的基调。我从一个播客了解到,杨苡先生把完成这本自传也看作一件好玩的事,是一种“玩法”,所以我们能看到这本书里有许多有趣好玩的细节,读的过程中时常让人忍俊不禁。比如说杨苡先生很真诚地说自己读书并不用功,在联大上课也经常逃课,但她不逃陈梦家的课,因为陈梦家很帅。她没有面对名人的包袱,而是自然地坦露自己当时作为一名普通少女的心态,非常生动活泼,让读者产生共鸣。

还有令我印象深刻的一点是,杨苡先生反复提到中西女校教育对她带来的影响,包括不说谎、不炫耀家里的财富、团结友爱等。中西女校注重音乐素养的培养,唱歌是她们学习的重要部分,几乎每天都要唱歌,而且唱各种不同类型的歌,她们乐在其中。更重要的是,唱歌给她们带来了乐观积极的人生态度,在今后的人生遇到磨难时,也可以靠唱歌支撑自己度过,保有一份朝气。而这种面对人生苦难的乐观态度、蓬勃的朝气与生命的活力,我认为也正是杨苡先生想传达给读者的一种正能量。

王澜汐:我也有一点想法,杨苡受到“五四”青年“出走热”的影响离开了家庭,过了一段快乐的时光,后来因为与大李先生音讯断绝等压力,尽管自己对赵瑞蕻这个追求者有诸多不满,但还是和他组建了小家庭。我觉得这是杨苡的一种妥协。

王海晗:杨苡的生存境况在当时的年代应该已经算是比较优越的,但她也说到,在没有去昆明之前,她在家里面受到的管控是比较多的,很多事情都不被允许去做。到了联大以后,她和赵瑞蕻的自由恋爱并没有经过家里的同意,后来有了小孩,她母亲只能承认这段感情,这其实也说明她还是有一点叛逆个性的。我还觉得比较有意思的是她和大李先生之间的关系,总体是比较暧昧的,她反复表明二者之间没有男女情愫,只是崇拜大李先生,但是她又说如果大李先生当时去了大后方,她可能就不会和赵先生结合了,其中呈现的就是一种少女特有的青春情怀与浪漫想象。

袁荣新:我认为我们不能带着对鲁迅、丁玲的“前理解”来看待杨苡的出走。甚至我认为,杨苡先生青年时期的行为并不构成断裂意义上的“出走”。总的来说,杨苡先生与其家庭的关系是复杂的,虽然存在着一定的隔膜和不理解,但更多的时候却是家庭成员之间的“爱”。无论是杨苡对哥哥“哥der”的称呼,还是在意外怀孕之后,母亲坐飞机来到她的所在地照顾小孩的举动,都能够体现出家人关系的和睦。

王海晗:我们当然不能简单地把杨苡等同于巴金笔下的觉慧,我觉得她与家的关系是比较复杂的,她既有深深地根植于家的情结,同时又表现出突破家庭束缚的一种自由意志,其形象可以说是“五四”新文化影响下现代女性多面精神状况的一个写照。杨苡说过好几次她的哥哥在家里被所有人宠着,想要什么东西都能够达成,这也显露出杨家这个大家族里男女地位的悬殊,之所以反复提及,想必也是有呼唤女性平等的诉求在里面。其他同学就此还有什么要谈的吗?

严沈幽:我非常认同刚刚袁荣新同学对杨苡家庭的一些说法。我认为这部作品写到的是杨苡真实、生动且丰富的生活经历。令我印象深刻的就是在她小时候,家里复杂的各种亲戚关系:姨太太、哥哥、姐姐和七叔等。要注意的是,杨苡用丰富的生活细节,为我们展现了一个庞杂而繁复的家庭构成,而她本人对家庭的态度,并不是单纯的喜爱或讨厌,而是既有拒斥,又有一定的容忍和理解在内。

比如在写到杨宪益的章节中,她对哥哥身边有很多人呵护的特殊待遇以及旧式家庭中男女不公的现象感到厌恶。但同时,她对哥哥从小被人管着,不能自由行止的状态又表以同情。面对大家庭中的隐私,杨苡没有回避,而是以冷静客观的态度去呈现,甚至没有去遮掩一些阴暗面。比如作者写到,自己的亲姐姐曾经可能对四姐怀有嫉妒之心。这种克制冷静的叙事笔法,肯定与杨苡回忆录的写作文体有密切联系。当杨苡在晚年时期回顾生活的点点滴滴,在时间冲刷下,一些曾经的伤痛或许已经变淡,所以能够尽量以中立、克制的态度,去面对各种复杂的关系和情感。

王海晗:是的,我认同你的观点,她对家庭是一种若即若离的态度。好,其他老师同学还有没有想要说的?

李佳贤:我认为杨苡自传中主要有两个形象,一个是饱经沧桑、笑谈风云的百岁老人,这也是回忆的主体;另一个则是在回忆中重现的少女形象。自传主要回忆的是从童年到青少年,再到成家、为人母的这些阶段。总体上,杨苡无意神化自己,不虚伪矫饰,而是把自己放在一个普通人的位置上。她始终不以弄潮儿或名人自居,所呈现的是自己如何懵懂地被时代推着走的状态,所讲述的也只是大历史缝隙中散落的人与事。自传中繁密的细节给干硬的历史增添了温柔可感的血肉,亲情、友情、爱情这些更日常化的历史弥补了宏大历史的缺失。百岁老人与懵懂少女的形象互相映照,足见杨苡先生的人格魅力。对生命前半段浓墨重彩的真挚回顾与历史风云、人世浮沉的简单勾勒互成对比,云淡风轻中道出了历史和命运的诡谲残酷。

吕彦霖:我很赞同佳贤刚才提到的一个词——“懵懂”。杨苡先生口述时年龄已经不小了,但她是一个始终葆有少女感的叙事者,回忆里经常呈现出她少女时代那种雀跃懵懂的小心思,她把它们描述得很细。文本里呈现出非常强的少女感,不同于其他同年龄段女性叙事者的叙事姿态,我认为这点非常值得关注。

第二点是杨苡隔了这么长时间再重新回看“五四”对她的影响。作为一个知识青年,杨先生受到“五四”新文化和巴金的《家》的影响,她认为自己的经验和巴金笔下的觉慧很像,但实际上她和家里人包括家族都保持了非常好的关系。她并没有冲破家族的束缚,甚至后来反而觉得家族带给她的东西更多。这其实在一定程度上有对“五四”那一套反传统观念的省思,在她的叙事中,家庭没有《巴金》描绘得那么可恶。所以杨苡先生在这本书里的讲述,既有“五四”时期受新文化影响的少女口吻,又有一种阅尽千帆后再回看的淡然,即对历史有深切体悟的过来人的口吻,这本书的笔调正是两种口吻的融合。

王海晗:吕老师指出了文本里面不同叙述姿态之间的张力关系,把我们的讨论推向了深层。当我们阅读一本口述自传的时候,我们要看它说了什么,但是我们也要看到它没有说什么,这些没有说的内容恰恰隐藏着更微妙的文化内涵。杨苡先生在《一百年,许多人,许多事》中的回顾基本上集中在复员之前,等于说她人生很大一部分时间,她都没有去回顾。她关注的是年轻时候受教育的经历,也许正是这段青年时光在她的生命中占据了最为重要的地位,对她个人的成长以及自我形象的塑造都具有弥足珍贵的意义。

三 口述自传中的文学性

王海晗:《一百年,许多人,许多事》中存在两重创作主体,其一是杨苡口述,其二是余斌记录。尽管后者一再声称秉持实录的原则,但他也在后记里讲到,如果只是单纯地把口述现场的话语进行技术性还原,显然是不可行的:一方面杨先生默认听者是熟悉自己的人,所以省略了很多背景性的介绍;另一方面她毕竟是百岁老人,记忆以碎碎念式的形态展开,呈现出来的都是些不连贯的片段。所以作为一个记录者,余斌还是做了一些组织编排的工作。这本书的期待读者是普通人,而非专业的口述史研究者,也就是说整理者在艺术加工过程中需要满足大众的审美需求,由此文学性便成为了一个必不可少的话题。我们今天在读书会中讨论《一百年,许多人,许多事》,不止是将其作为一种历史记录,同时也是将它作为一个文学文本来阅读。长久以来,传记与回忆录等文体往往被视为研究社会历史事件与个人生活的资料,一般难登文学的大雅之堂,人们大多只注重其实证价值而忽视其艺术价值。但实际上,历史常常是以审美的方式渗透在文学叙事中,本书就是一个介于历史与文学之间的文本。杨苡的自述经过余斌的加工,不仅是一个实证性的资料记录,同时也可以作为生动的故事来阅读,生成了小说里才会有的文学元素。

我举一些例子,比如文本前后多次出现大李先生的船票这一意象,其实是作者于此处设计了悬念,引导读者关注大李先生与杨苡之间的朦胧情愫,战争年代二人是否能在大后方团聚就是一个关键性的情节。还有一些故事巧合的设计,比如讲到杨家发家史时,铺叙祖母与慈禧太后早年落魄时的因缘际会,就很像中国传统小说当中对家族史的叙述。杨苡的祖母吴述仙是四川总督吴棠的女儿,这个吴棠在清河县做县令的时候,有一位故交的孩子走水路去送他父亲的棺材落葬,从他那儿经过时,吴棠让仆人送去三百两银子,这个仆人阴差阳错地上错了船,把银子送了。而上错的那条船上是什么人呢?安徽皖南道员惠征的两个女儿,其中之一就是后来的慈禧太后。她非常感念自己落难时吴棠送来的银子,一有机会就提拔吴棠,所以吴棠后来官运亨通。文学性的另一种表现,是这本书里有非常多的精美图片。这些图像也构成了叙事的一种元素,图像叙事能够与口述文字形成彼此呼应的关系,扩展了美学效果。总之,如果我们不仅仅把口述自传作为说明内容的实证材料,而是从结构、叙事、语言风格这些形式角度去进行分析,我们就也可以挖掘出这一文类的文学性内涵。下面请大家来谈谈口述自传的文学性问题,你认为《一百年,许多人,许多事》中的文学性表现在什么地方?可以结合最近方兴未艾的非虚构文学研究来谈,因为非虚构文学本身也是要保持自身文体的开放性。

袁荣新:我想谈谈这部作品里摄影图像的艺术性。除了附带的文字,这些摄影作品本身也存在着一种叙述性。这让我联想到了本雅明在《摄影小史》中提到的一个关键词——“灵韵”,它的特点之一就是有一种“回视”或者“把我们的凝视还给我们”的作用。除此之外,“灵韵”还意味着这些极具艺术性的摄影作品在彼时彼地存在的“独一无二性”,能够使我们在文字叙述之外,充分感受到那个时代特有的时空气息。这种摄影带给我们的生命感觉是语言无法传达的,我用一句话概括它的功能:在语言无法抵达的地方,摄影作品能够以图像化、暗示性的方式帮助我们抵达。

王海晗:语言结束的地方,图像开始了。很多意涵无法用语言承载,但是通过图像叙事可以较为完满地表达。

张楚悦:我认为如果将口述自传看作口述史与自传的融合,那么它具有虚构和非虚构的双重特征。与我们之前讨论的《烟霞里》类似,两本书都以传记的方式叙述一个人以及一段历史时期。只不过在叙述方式上,《烟霞里》是第一人称叙述,而《一百年,许多人,许多事》是通过口述的方式表达,也正是口述的形式赋予它以史料学上的意义。另外,这本书的执笔人余斌也发挥了关键作用,对杨苡而言,他是倾听者(读者);而对成书的过程而言,他又是叙述者。在这个意义上,他可能扮演了类似于最近学界热衷讨论的“读写者”的角色。

王海晗:这个观察非常好,余斌老师承担了叙事者的功能。这就有点像文化记忆领域的学者阿莱达·阿斯曼提出的“历史的纪念碑化”,他认为“历史的纪念碑化”就是对事件进行美学的提炼和提升,使其成为对回忆起作用的画面,其实也就是一种艺术化的加工。

沈梦:这部作品具有非常强的可读性,其中一方面来自细腻的历史细节;另一方面,则是在看似娓娓道来的叙述中,蕴藏传奇性和巧合性。叙事者是把那些影影绰绰的历史场景当故事来讲的,所以在历史的严肃性之外,还有一些非常个性的元素。“我”关注到的很多东西都是好玩的,戏剧关乎文化,逛街涉及到社会环境,家长里短背后又隐藏着家族变迁。这种讲述的着眼点在于人最真实普通的情感伦理,是关于人本身的,构成了人的生命纹理。《一百年,许多人,许多事》将人们的真实生命和世俗生活作为主要描写对象,而不是聚焦于某种文化道德负重。将这些东西放在前景的位置上,就让这部口述史既有一定的历史和科普价值,又具有很强的可读性了。

王海晗:说得非常好,日常生活的传奇性,很容易让我们联想到张爱玲,她就是在日常生活中去写传奇。《一百年,许多人,许多事》正是一部日常生活的传奇,它面向的是广大的普通读者,具有故事的可读性、审美性和文学性,而非枯燥的历史材料。

王澜汐:关于文学性,我还注意到照片集中的注释,这些注释很多都是文本中没有提到的,大大补充了人物生活的具体细节。照片的图像与注释、正文三者彼此呼应,缺一不可,增强了这本书的文学性,使读者有一种身临其境的现场感。

王海晗:照片的注释确实很有意思,注释和口述正文有时候还不太一样,补充了正文里没有讲到的内容,或者对正文中提出的问题进行了更详细的说明,它们之间的互文关系也值得我们注意。

吕彦霖:“口述”这个观念最早由索绪尔提出,我觉得《一百年,许多人,许多事》体现了口述文学的一些鲜明特征。书里写到教会学校要学生看但丁的《神曲》,《神曲》最为强调的就是诵读性,这本书是可以被倾听的。而《一百年,许多人,许多事》最突出的特点也是可听性,我尝试过朗读文本,基本上没有特别拗口陌生的语句,它强调的是文从字顺,而又具有某种传奇性,所以杨苡在书中变成了讲故事的人。

另一方面我们注意到这本书有很多图,一张图所承载的信息含量其实远高于文字的一大段叙述,千言万语不如一张图,一定程度上也是超越了文字阅读的限制。整本书是从耳朵的可听性和眼睛的可视性出发,让你沉浸式地进入到一位后“五四”少女对她百年人生的回顾,它的立意就在于此。这本自传与我们之前读过的万方的《你和我》很不同,万方的叙述更注重书面性,所谓案头之文,而杨苡的叙述更注重诵读性,把口述做到了极致,强调的是那种别人给你朗读、你听时完全没有障碍的感受。

王海晗:确实,可能余老师在组织文本时,会自觉地模仿一个百岁老人说话的口吻,所以这个文本有一种非常强的声音性。其他同学还有补充的吗?

吴娴:我看到余斌老师在采访中提到,之所以采取口述形式,也是因为杨先生写文章不像讲述那么生动,有很多东西在形成文字的过程中流失了。他想追求的效果是一种双重现场感,一重是过去事情发生的现场感,这并不是任何口述者都能带来的,杨先生的口述有她自身的特点,高度场景化,有许多生动的细节;第二重则是让读者感受到杨苡先生与余斌老师聊天的现场,有意保留现场说话的感觉、口气。

王海晗:对,文本中有双重的时间语境,即话语讲述的时代与讲述话语的时代。

袁荣新:我还想谈一谈这部作品的意义路径,我们只有站在现实生存的角度,才能抵达这部作品的深部。为什么这么说?我们来看杨苡所提供的内容,她所提供的大多是一些“外部材料”,区别于卢梭《忏悔录》的“内部材料”。“内部材料”指向的是对于内心的袒露与自审。如果说后者的叙述是朝向自身内面的话,那么杨苡的叙述则是朝向外部,朝向更多在日常生活中的人群,意图给大众读者以生命经验的启发。

王海晗:对,正是那些鲜活的生命经验能够感动他人,这也是文学的力量所在。把杨苡的口述与卢梭的自传对比也很有意思,从中能够看到明显的区别。我们中国人写的自传主要是以追忆为中心,而西方的自传文学传统从奥古斯丁开始就有一定的宗教背景,表现出非常强的忏悔精神与自省意识,这是两种不同的风格。

对于《一百年,许多人,许多事》的讨论也是一个新的尝试,之前大家阅读的大多是传统文学框架内的作品,这次选择探讨一部口述自传,无论在题材、文体、写法等方面都是比较新颖的,当然它的内涵还有待我们继续开掘。